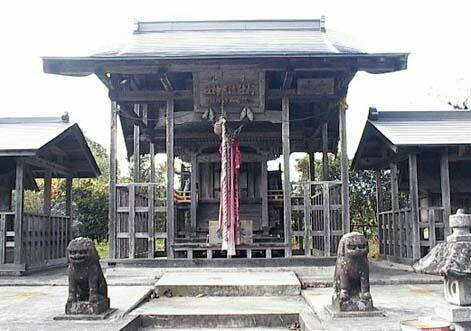

参道正面から撮影,中央が住吉神社社殿,造営時期は不詳。祭神は底筒男神,中筒男神,表筒男神の三神。祭日は旧暦の9月1日。(昭和61年発行,泉市史より) 社殿は見るからに古く,祀られて以来の年月を感じさせられます。補修された欄干?だけが真新しく,その対比が面白い。このように,現在でも氏子の方々によって大切にお祀りされている様子が感じられます。社殿は大きな鞘堂(さやどう)に覆われており,雨,露を避けています。この鞘堂も近年改修されているらしく,まだ新しさが残っています。 この社殿の両側に,地区内から明治42年に合祀した,愛宕神社,萱場神社,法量神社,稲荷神社,八幡神社などの社殿が造営されています。 また,境内左手奥には,住吉台団地の造成以前に峠道にあった,地蔵大菩薩,湯殿山神社,馬頭観世音などの石碑が移され祀られています。 由緒については泉市史(昭和61年11月発行)によると〜『風土記御用書出』にも,田中村の一村鎮守誰勧請と申儀並年月日ともに不明とあり,伝承として,黒川氏10世泰雲院義康との説や,早坂遠江との説があるがいずれにせよ不詳である。……大阪の住吉神社の神事に「お田植」の行事があり,田舞,風流,植女舞,早乙女舞,住吉踊などがあるので,西田中の住吉神社も農作業(田植え)の神様として祀ったものと思われる。〜と書かれています。 |

住吉神社社殿,欄干が真新しい。右は八幡神社。 |

住吉台団地造成のために,境内に移された左,馬頭観世音。右,山の神(文化七年田中村,小角村二ヶ村講中「安産出生子孫長久」) |